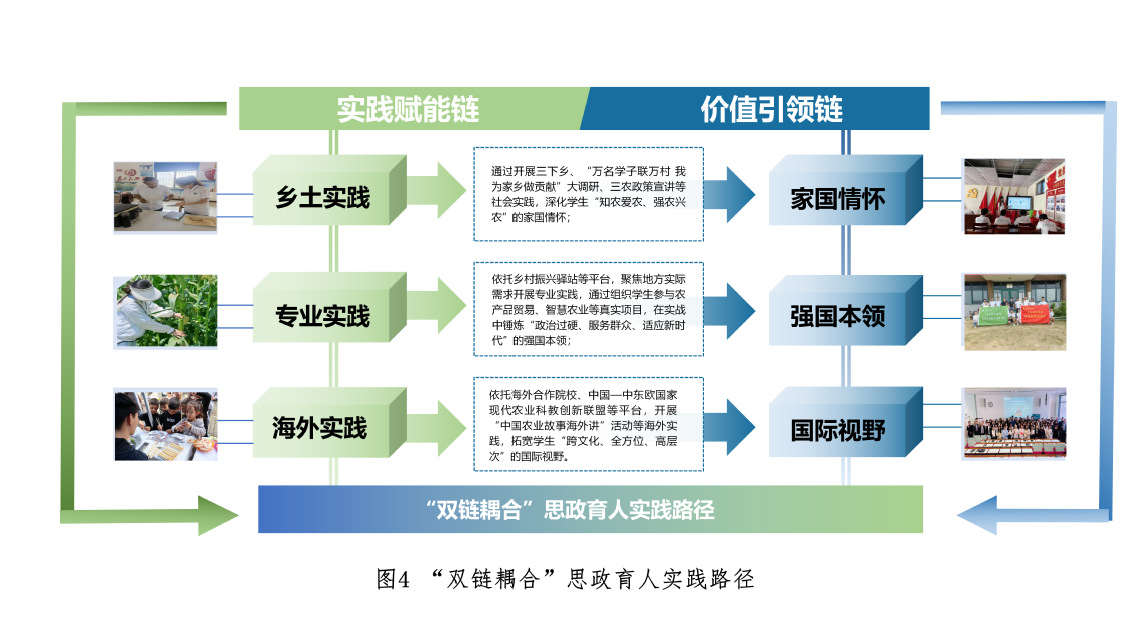

(一)构建了协同共育“五五联动”思政育人体系,凝聚跨文化合力

以“协同共育、价值同塑”为核心理念,构建“五五联动”育人体系(图2)。体系包含两大维度:一是教学体系,将思政目标融入“培养方案—课程矩阵—师资队伍—育人平台—过程培育”五大环节,实现价值塑造全程化;二是质量保障体系,通过“制度保障—评价机制—督导检查—协同合作—预警干预”五项支撑,为思政育人的有效落地与持续优化提供坚实保障。

具体实施:①优化培养方案,完善课程矩阵,组建中德骨干教师团队,采用中外双导师领学,以联合授课+专题研讨实现教育理念互补;建立学生思想动态风险监测预警系统,中德双方教师观察等多渠道动态识别学生的潜在思想风险点,并及时进行精准干预与帮扶,保障学生健康成长;②制定《中外协同育人管理办法》,负责统筹育人目标制定、重大事项决策、中外资源调配及跨文化育人矛盾协调;将外方参与度纳入教学评价,清晰界定中德双方项目管理部门、教学单位(学院)等各主体的思政育人协作流程与问责机制;③整合校内外资源,强化文化认同与国际视野培育,形成“教学+保障”双维度联动格局,提升跨文化思政育人实效;成立由中方思政专家、教学督导组成的专项督导小组,定期开展听课评课+教学文档检查+师生深度访谈+专项调研,建立检查—反馈—整改—复查的闭环机制。

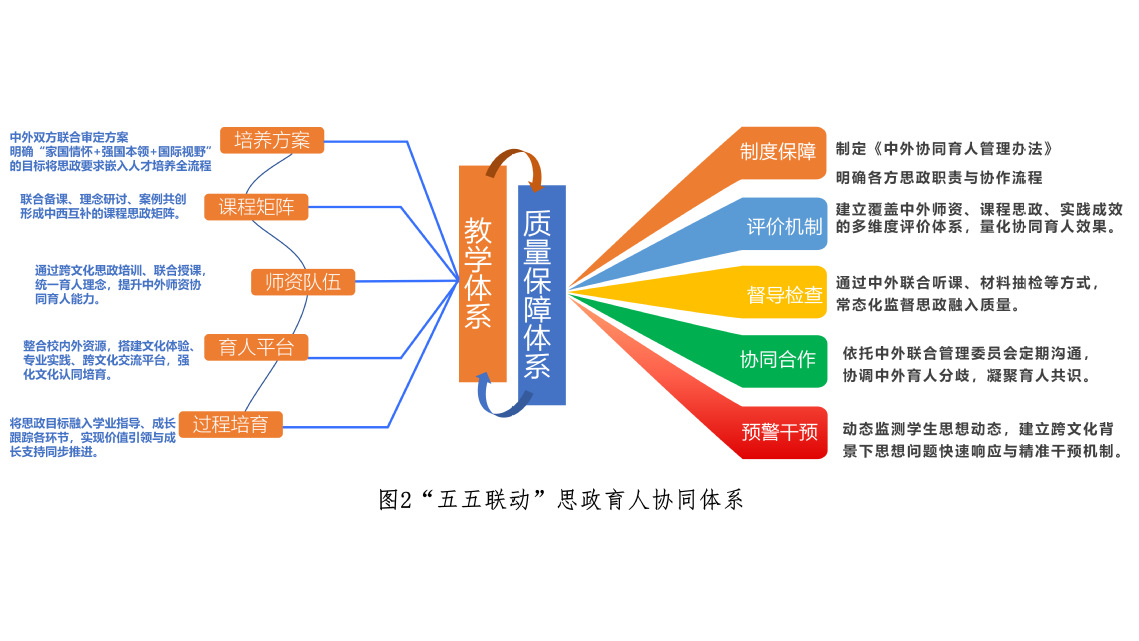

(二)创立了“四四融入”思政育人教育方式,深化价值文化浸润

构建“四类思政元素融入四个课堂”的教育方式(图3)。

①中外历史融入语言课堂:以“史”为桥,在德语教学中系统讲解春节、中秋等传统节日的历史脉络与文化内涵,打造“中德历史人物对话剧本”等活动,通过角色演绎深化对中德历史异同的理解,实现“语言+知识”双重提升;

②价值理念融入专业课堂:以“业”为基,引导外方教师在授课中自然传递正向价值,突出财务会计诚信、社会责任等理念,在审计课程中融入“立信为本”的职业伦理,通过企业社会责任报告解读、伦理决策模拟等环节,达成“知识+技能”同步推进;

③四个自信融入文化课堂:搭建跨文化传播平台,举办儒家经典跨语言诵读大赛、中外师生文化节,提升对中华优秀传统文化的理解与阐释能力,实现“体验+输出”双向赋能;

④红色基因融入海外课堂:为境外学生打造“云端学习+实地研学”双轨课堂,线上开展主题党课,配套推送《觉醒年代》等历史剧多语种片段,线下参观马克思、恩格斯故居等,确保思政教育在跨国培养中不脱节、不断线。

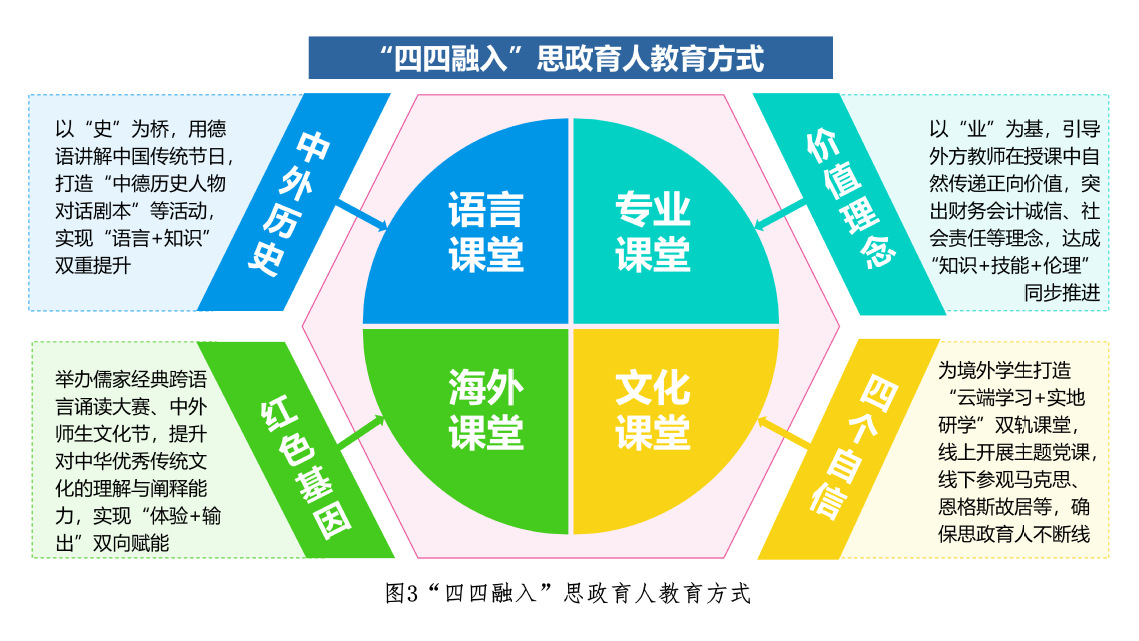

(三)打造了“双链耦合”思政育人实践路径,强化知行合一成效

打造“厚植家国情怀、练就强国本领、拓展国际视野”三位一体价值引领链与“乡土实践、专业实践、海外实践”三维并举实践赋能链的耦合实践路径(图4)。通过开展三下乡、“万名学子联万村 我为家乡做贡献”大调研、三农政策宣讲等乡土实践,让学生在“发现问题—提出方案—见证改变”的过程中,亲身体会“三农”工作的价值,厚植学生“知农爱农、强农兴农”的家国情怀;依托乡村振兴驿站等平台,聚焦地方实际需求开展专业实践,组织学生参与农产品贸易、智慧农业等实操项目,通过参与从技术研发到落地推广的全流程,学生将专业知识转化为服务乡村的实战能力,锤炼出“政治过硬、服务群众、适应新时代”的强国本领;依托海外合作院校、中国—中东欧国家现代农业科教创新联盟等平台,开展“中国农业故事海外讲”活动等海外实践,拓宽学生“跨文化、全方位、高层次”的国际视野。价值引领为实践锚定方向,让学生明白“为何做”;实践赋能为价值落地提供载体,让学生学会“如何做”,形成了耦合闭环实践育人路径。